役場からの情報

くらしの情報

くらしの情報 役場からの情報

役場からの情報 事業者の方へ

事業者の方へTEL:0155-62-9720

庁舎開庁時間 8時45分~17時30分

現在地

更新日:2025年09月09日

『ゲートボール』の発祥の地は芽室町です。

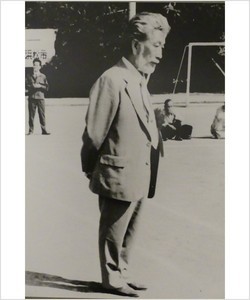

1947年、鈴木栄治(のちに改名して和伸)が北海道芽室町において、ヨーロッパの伝統的な競技「クロッケー」をヒントに、戦後の混乱のなかで満足な遊具がない子どもたちのために、「手軽に遊べる健全なスポーツ」として考案されたスポーツです。

鈴木 栄治 氏(後に改名して和伸) 当時の道具(木製スティック、ボール)

ゲートボールはチームスポーツ。チーム全員で協力しながら勝利を目指せる面白さがあります。1人だけが強くても勝てません。「仲間」と切磋琢磨し、力を合わせてこそ勝利できるのです。

ゲートボールは単純にゲート通過を競うのではありません。自分のボールを他のボールに当てる「タッチ」などを組み合わせて自分のチームを有利にしたり、相手のボールの行く先を読み、作戦を立てながらゲームを組み立てていくことが重要となります。

ゲートボールは年齢、性別、身体的状況、言葉などの違いに関係なく、すべての人が楽しむことができるという意味を持つ、「ユニバーサル」なスポーツです。

8歳の女の子と93歳のおじいさんが、同じチームで、また対戦相手としてプレーすることだってできるのです。

そして身体的障がいを持つ人と持たない人が一緒にプレーすることができます。現在世界ではオリンピック・パラリンピックに分かれて様々なスポーツ大会が開催されていますが、ゲートボールは「みんな一緒に」楽しむことができるスポーツです。

【引用】公益財団法人 日本ゲートボール連合(https://gateball.or.jp/play/play_01.html)

5人対5人のチーム対抗で行う30分間のスポーツです。

20×15mのコートで10球の紅白玉(紅1,3,5,7,9 白2,4,6,8,10)を1番から順に1回づつスティックで打ち、3つのゲートを決められた方向に通過させ、あがり(ゴールポールに当てる)を競います。

持ち点はゲート通過で各1点、ゴールポールに当たれば2点、1人の持ち点は5点となり、試合終了時の総得点が多いチームが勝ちとなります。また、チームでの最高得点は25点であり25点取得でパーフェクトゲームとなる場合があります。

競技の中では自球ボールを他ボールに当てる「タッチ」や、タッチしたボールを他の場所に送る「スパーク打撃」をすることでボールの連係が変わり勝敗のカギとなる超戦略型スポーツです。

※詳細はこちらをご覧ください![]()

スティックはヘッドとシャフトに分かれます。

シャフトのヘッドと反対の先端(グリップ)を握り、ヘッドの両端の断面(フェイス)でボールを打って進みます。

公式規則では、シャフトの長さは50㎝以上、ヘッドの長さ(サイドフェイス)が18~24㎝、フェイスの直径は3.5~5.0㎝と決められています。

ボールは、赤(先攻チーム)、白(後攻チーム)の2色で、赤いボールには「1」から「9」までの奇数番号が、白いボールには「2」から「10」までの偶数番号が表示され、 合計10個で一組です。

公式規則で規格は直径7.5㎝(許容範囲±0.7㎜)、重量は230g(許容範囲±10g)と決められています。

ゲートは、コの字型でコート面と比較して見やすい色の、直径1㎝(許容範囲±1㎜)の丸棒で作られ、コート内に3ヵ所設置します。

ゲートの規格は、両脚の内側の地上に出ている部分が、幅22㎝、高さ19㎝、地面に対して両脚を垂直に設置します。 ゴールポールは、コート面と比較して見やすい色の、直径2㎝(許容範囲±1㎜)の円柱状の丸棒です。

ゴールポールは、地上に出ている部分が高さ20㎝になるよう、地面に垂直に設置します。 人工芝や室内等、地面に直接打ち込めないところでは、据え置き型もあります。

ゲート、ゴールポールの設置位置は、「レッツ・トライ・ゲートボール!!![]() 」をご覧ください。

」をご覧ください。

コートのラインを引くテープ状の紐です。

公式規則では「幅は5㎝を基本とする。」と記載されており、日本連合が主催する全国大会等はこの幅のテープでコートが区画されています。

写真は一般に練習等で使われる幅15㎜前後の狭いもので、テープの途中にはゲートやゴールポールの設置に便利な「マーク」があります。

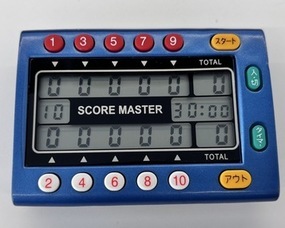

競技中に各選手(1番から10番まで)の得点状況を記録・確認する用具です。

ダイヤル等手動で記録するアナログ式や、デジタル表示のもの、残り時間が分かるように時計機能がついているものなど、様々なタイプがあります。

ゲートボール競技は、30分の中でどちらのチームが多く得点したかで勝敗が決まります。点数を確認しながら作戦を組み立てるなどするため、愛好者必須のアイテムです。

タイムスコア チームタイマー

10人の競技者が、自分の打順を表示するためにつけるものです。

公式規則では「競技者は打撃する順番の番号を付けなければならない。」と規定されており、「高さ10㎝以上」「形は見やすいもの」「付ける位置は胸部と背部、または胸部」とされています。

【引用】公益財団法人 日本ゲートボール連合(https://gateball.or.jp/play/play_02.html)

芽室町健康プラザ 〒082-0063 北海道河西郡芽室町西3条南6丁目1番地

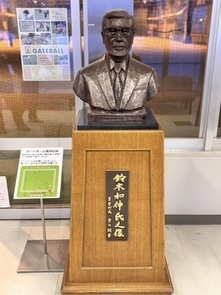

ゲートボールをオールシーズン体験できます。創始者鈴木和伸氏の胸像が設置されており、資料室にはゲートボール考案にまつわる、氏の手紙や、考案に使用したスティックなどの貴重な資料が多数展示されています。体験したい方、ご興味のある方は健康プラザへお立ち寄りください。

TEL:0155-62-9966

本大会は、ゲートボール発祥の地「芽室町」の名を全国に広げるとともに、多くの競技者が世代や地域を越えて参加し交流できる、健康で健全なゲートボール大会を行うことを目的に開催しています。

また、令和6年8月31日、9月1日に行われた第37回大会ではブラジル・パラグアイより9チームの参加があり、国際交流などゲートボールの幅広い振興と大会のさらなる活性化も目的としています。

第37回大会参加者(50チーム 291名) 第37回大会優勝の瞬間(初出場のブラジルチーム)

芽室町ゲートボール協会に所属する経験者が集まる1部大会に初心者でも参加できる2部大会を設け2部制で開催されています。

芽室町民、芽室町内の勤務者、芽室町ゲートボール協会に所属する経験者が集まる大会です。

令和5年度から開催した大会であり、ゲートボールを多くの方々に親しんでいただき競技人口の増加に繋げるための初心者へ向けた大会です。仕事終わりの時間帯に開催しており、ゲートボールに馴染みない社会人、子育て世代をターゲットにした大会です。

芽室町ゲートボール協会の協力得て、町内小・中学生を対象にでゲートボール体験授業を行っています。

また、初心者に向けたゲートボール教室も行っています。

etc.

ゲートボールの競技人口は、1980年代の60万人超をピークに減少しており、2016年には10万人を割り込み、現在は5万人を下回るなど大幅に減少しています。

本町が発祥の地である、この歴史あるスポーツを再生するべく、取組方針として『挑戦の流儀』を掲げ、ゲートボールの灯を再熱させることを目指しています。

挑戦の流儀はこちらをご覧ください![]()

本町は平成3年度から交流が行われているブラジルゲートボール連合と平成24年度(2012年6月30日)に親善交流協力協定を締結しています。

交流の過程はこちらをご覧ください![]()

親善交流協力協定 来町記念植樹

芽室町×ブラジル親善ゲートボール交流大会(令和6年8月30日開催)の様子

第37回発祥の地杯全国ゲートボール大会(令和6年8月31日、9月1日開催)の様子

ゲートボール少年団は現在、小学2年生から中学生までの14名で活動しています。

活動時間は、毎週月曜日、健康プラザで午後4時から高校生OBも参加して、楽しく活動しています。

その他、芽室町ゲートボール協会の月例大会、十勝ゲートボール連合の十勝大会、北海道ゲートボール連合の全道大会、また、芽室町で開催される発祥の地杯など多くの大会に参加し、特に高校生は上位の成績を収めています。

つきましては、入団または体験をご希望の方は芽室町教育委員会生涯学習課スポーツ振興係(0155-62-9730)までご連絡ください。

芽室町教育委員会 生涯学習課

TEL 0155-62-9730(直通)

〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

より良いホームページにするためにアンケートにご協力ください。

より良いホームページにするためにアンケートにご協力ください。Copyright(C)2020 memuro hokkaido.Japan All Rights Reserved