役場からの情報

くらしの情報

くらしの情報 役場からの情報

役場からの情報 事業者の方へ

事業者の方へTEL:0155-62-9720

庁舎開庁時間 8時45分~17時30分

現在地

更新日:2024年09月19日

令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税を実施することが決定されました。

●所得税 1人につき3万円 ●個人住民税 1人につき1万円

(注)所得税の定額減税に関しては国税庁のホームページをご覧ください。(所得税は国税であるため、お問い合わせ先は各税務署となります。)

注意!定額減税や給付金を語った不審な電話やショートメッセージにご注意ください!

芽室町では、給付金の対象になった方に9月18日付で「郵送で」通知しています。電話やショートメッセージで銀行口座を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることはありません。

定額減税に伴う給付金についての詳細はこちらをご覧ください。

令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方が対象となります。

(注)均等割5,000円のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。

令和6年度の個人住民税所得割から、次の金額の合計を差し引きます。

なお、個人住民税の定額減税は、住宅ローン控除や寄付金控除などすべての税額控除が行われた後の所得割から減税されます。

1 納税義務者本人 ・・・ 1万円

2 控除対象配偶者または扶養親族がいる場合(※)・・・1人につき1万円

(例)配偶者と子ども2人を扶養親族として申告している場合

(本人+配偶者+子ども2人)×1万円=4万円が令和6年度個人住民税の「所得割」から差し引かれます。

なお、「均等割5,000円」は、減税の対象にはなりませんので、定額減税により「住民税非課税世帯」になることはありません。

※控除対象配偶者とは、令和5年中の配偶者本人の合計所得が48万円以下かつ納税義務者の合計所得が1,000万円以下の方です。

※国外に居住している扶養親族は、対象外です。

※年末調整もしくは確定申告、住民税申告で申告している控除対象配偶者及び扶養親族が減税の対象です。

申告していない場合は扶養状況がわからないため、配偶者や子どもを扶養していても減税の対象として計算されていませんのでご注意ください。

定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。

減税額については、町民税道民税・森林環境税納税通知書に記載されています。

(給与特別徴収の方は町民税道民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)に記載。)

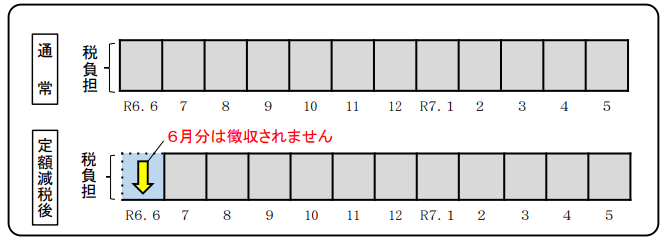

令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。

※定額減税の対象外となる納税義務者は、通常どおり、令和6年6月分から徴収します。

※特別徴収税額の決定・変更通知書は、全従業員分について、例年どおり5月中旬に事業所(会社)にお送りしています。

(注)減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。

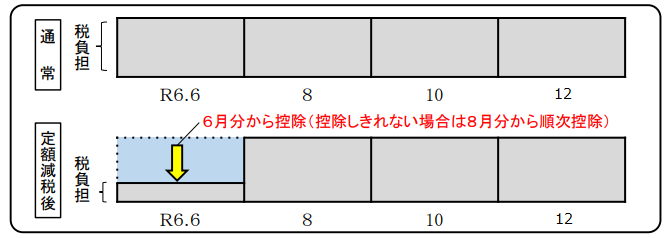

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。

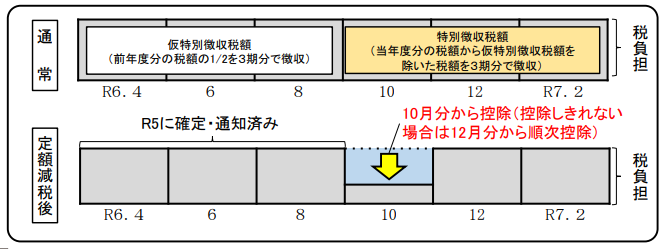

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

(注)令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

令和6年度個人住民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。

1 寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額

2 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額

合計所得が48万円以下の配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の個人住民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の個人住民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。

納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額と個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。9月18日付で、給付対象者には給付担当より個別に通知しています。

給付金の詳細については、内閣官房ホームページも参考にご覧ください。

芽室町役場 住民税務課

TEL 0155-62-9722(直通)

〒082-8651 芽室町東2条2丁目14

より良いホームページにするためにアンケートにご協力ください。

より良いホームページにするためにアンケートにご協力ください。Copyright(C)2020 memuro hokkaido.Japan All Rights Reserved